落雷から生徒の人命を守るために

2025年

奈良県の中学校で、グラウンドで部活動をしていた生徒6人が落雷で病院に搬送され、うち2人の男子中学生が意識不明の状態になる落雷事故が発生。

2024年

宮崎市の私立高校グラウンドに落雷が発生し、練習試合に来ていた他校のサッカー部員の男子生徒18人が病院に運ばれる落雷事故が発生。

2014年

愛知県の高等学校のグラウンドで、部活動中の野球部員生徒に被雷し翌日に亡くなる事故が発生。雨で試合中断後晴れ間も見え試合再開後の出来事。

1996年

大阪府高槻市の高等学校で、サッカーの試合中に他校の男子生徒が被雷し、重度の後遺障害を負う落雷事故が発生。

落雷への対策意識

この他にも、学校や施設への落雷による屋根や壁の破損から怪我をするなど、落雷が原因となる痛ましい事故が多数発生しており、中でも部活動中のグラウンドへの落雷では、複数人におよぶ被害となるため、よりいっそう安全対策が急がれています。

温暖化が進む昨今、いつ起こるかわからない落雷事故を普段から警戒することは、容易ではありませんが、ひとたび人命に関わる被害が出てしまっては「自然災害だから・・」ではすまないのです。

落雷についての誤った認識

高いところに

落ちる

近く大きいと

落雷発生

落雷は不意に発生する

一般的に落雷とは「高いところに落ちる」「音が大きい(近い)と危険」などの認識がありますが、これらは落雷対策を行う上で誤った認識です。

落雷は結果として高いところへ発生することが多いのですが、高さが落雷の要因ではなく、帯電強度や、地上からのお迎え放電により、落雷(放電)しやすい場所を求めて発生します。

また、雷のゴロゴロ音は空気の急激な膨張によって発生する衝撃波によるもので、落雷は音の大小に関わらず、また、降雨がない場合にも発生しますので、音や雨の様子で落雷を予測判断することは大変危険です。

落雷を防ぐためのPDCE避雷球

PDCE避雷球

PDCEは雷を落とさない

学校をはじめビルや工場などには、雷雲発生時に適所に落雷させることで、建物被害を最小限にとどめるための避雷針が設置されています。

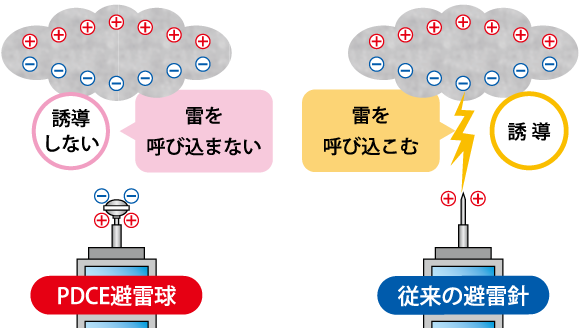

落雷とは、避雷針などから発生する「お迎え放電」と、雷雲から発生する「先行放電」がつながることで生じる現象で、これを未然に防ぐには、雷を自ら誘導しない「お迎え放電」を発生させない「PDCE避雷球」が有効です。

「PDCE避雷球」は文字通り円球形状の避雷針で、従来の避雷針の役割に加え、電磁防護機能により保護エリアを形成することで落雷そのものを抑制します。

PDCEで避雷エリアを形成

落雷させない

保護エリア形成

避難時間を

十分に確保可能

校舎以外も落雷保護が可能

PDCE避雷球は、設置する高さにより異なりますが、取り付け位置を中心にして約200m範囲の保護エリア形成します。

学校施設の場合、校舎やその他建物以外のグラウンドをカバーする位置にPDCE避雷球を設置することで、雷雲発生時にも十分な避難時間を安全に確保できるだけでなく、不意に起こる落雷も未然に防ぐことができ、人命はもちろんあなたの大切な財産を守ります。

国内設置4,000台以上

国際スポーツイベントにも採用

学校だけでなく、ゴルフ大会や、屋外フェスなどの音楽イベント、2020年にTOKYOで開催された、国際スポーツイベントでも採用され、その効果と性能は様々な場所で実証されているため。落雷事故の多発するシーズンの事故防止のための対応策に最適です。

PDCE避雷球は、様々な用途に最適なサイズや特性の製品をラインナップ。設置には電源等必要なく、耐用年数を超えた従来型の避雷針(接地抵抗が十分でない場合は、接地工事が必要です)との交換設置も可能です。